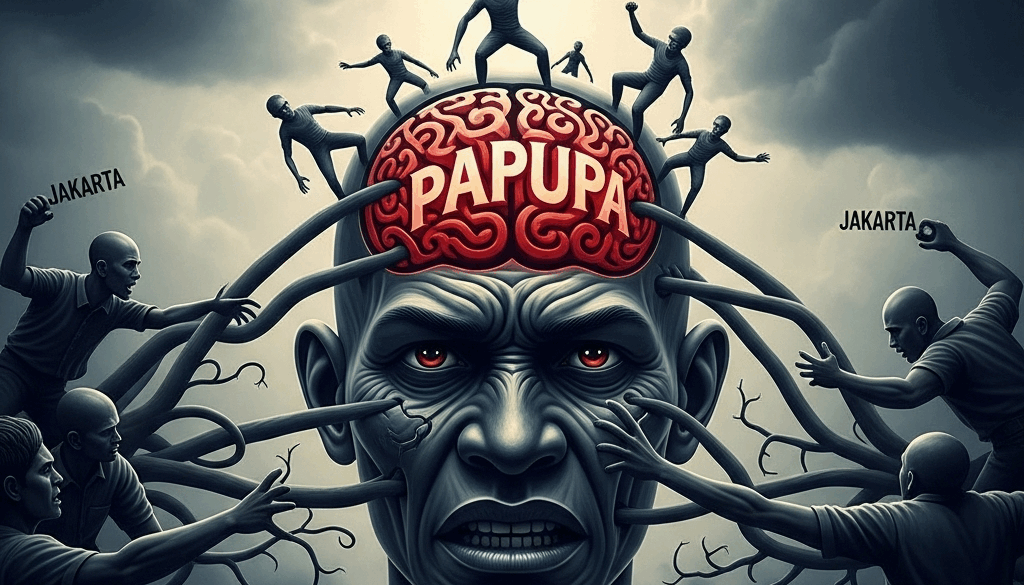

Decolonizing the Mind di Papua

Decolonizing the Mind di Papua

Oleh:

Abet Nego Tabuni

Pendahuluan

Judul dalam tulisan ini meminjam konsep decolonizing the mind yang diprakarsai oleh Ngugi wa Thiong’o di Kenya. Ngugi menulis dalam bukunya yang berangkat dari latar sosial politik Kenya yang marak diskriminasi dan penjajahan yang dilakukan oleh penjajah secara sistematis dan terstruktur. Alat penjajah yang sangat kuat dalam konteks Kenya yang dikritik Nguni adalah bahasa yang dipakai sebagai kekuatan kolonial (imperialisme linguistik) untuk menjajah masyarakat Kenya yang bermuara pada kehilangan identitas budaya yang dasar. Latar sosial ini membuat Nguni merumuskan decolonizing the mind guna melawan kekuatan bahasa dan kebudayaan penjajah yang masif. Decolonizing the mind dalam konteks poskolonial belum memiliki definisi tunggal namun.

Definisi tentang decolonizing the mind yang diproduksi oleh para peneliti di bidang ilmu pengetahuan khususnya poskolonial masih sangat subjektif pada konteks masing-masing. Berangkat dari kerangka berfikir Ngugi maka dalam tulisan ini definisi pengantar dapat diberikan bawahan dekolonisasi pikiran adalah usaha untuk membebaskan diri dari pengaruh dan efek pemikiran kolonial yang secara radikal menjaja kita dalam cara kita melihat dunia kita, diri sendiri, dan masyarakat umum. Semangat ini tidak hanya kemerdekaan politik dari penjajah kolonial, tetapi adalah semangat holistik guna membebaskan pikiran dari struktur dan nilai-nilai kolonialisme yang selama ini dipaksakan dan telah melebur dan membentuk identitas kita secara radikal tanpa kita sadari.

Berangkat dari definisi singkat yang ada, maka semangat tulisan ini dalam wacana ke-Papuaan adalah usaha sadar dari dalam diri orang Papua untuk melawan dan membebaskan diri dari pemikiran kolonial yang telah mengakar kuat dan membentuk identitas kita secara radikal tidak hanya dalam wilayah bahasa. Secara sederhana dapat dikatakan 3 faktor pembentuk identitas ke-Papuaan. Pertama, hadirnya Kekristenan di tanah Papua, kehadiran Belanda dan yang paling krusial adalah Indonesia sebagai semangat kolonial baru. Dengan demikian dekolonisasi pikiran di Papua berusaha untuk (1) membebaskan diri dari hegemoni narasi dan pengetahuan non-Papua yang diimpor oleh Kekristenan, Belanda dan Indonesia. (2) Penguatan dan penegasan kembali identitas serta harga diri Papua.

Melawan Dominasi Mutlak Teks

Pada abad ini jika dipahami secara baik dalam konteks global dan lokal kita akan menemukan bahwa penjajahan tidak lagi terlihat dalam bentuk fisik yang sangat menyiksa. Melainkan penjajahan telah menjelma dengan menggunakan alat yang lebih soft yakini tinta teks (buku-buku) yang secara tidak langsung menjajah pikiran kita dan barang yang lain barangkali adalah teknologi. Dampak penjajahan ini adalah ia secara serius mematikan kemampuan kita secara intelektual untuk mampu berpikir secara radikal.

Dalam konteks Papua penjajahan dominasi mutlak teks ini terlihat dalam dua wilayah besar. Pertama, Kekristenan, hadirnya Kekristenan di Papua secara umum meskipun secara keseluruhan memiliki dinamika yang kompleks dapat dilihat bahwa sebenarnya Kekristenan memberikan subangsi besar dalam penjajahan imperiaslieme tinta ini yang secara tidak langsung mematikan cara orang Papua berpikir untuk memahami diri mereka dan Tuhan dalam kebudayaan mereka. Hal ini dapat dilihat dari narasi teologi yang dibangun di sekolah-sekolah Alkitab yang dalam pendekatan mereka menggunakan teologi yang sangat pro-Barat (Yesus masih digambarkan sebagai roti dan bukan erom, nota, mburuh, boneng atau sagu bakar). Tidak berhenti sampai disini hal lain adalah bahwa Kekristenan sering dalam banyak kasus selalu melihat budaya masyarakat lokal sebagai sesuatu yang berseberangan dengan Alkitab sehingga harus diubah bahkan dimusnahkan.

Perlu juga dipahami dalam hal di atas pendekatan misi Kristen Katolik dan misi yang datang dari Amerika memiliki pendekatan yang berbeda. Singkat cerita, misi yang datang dari Amerika selalu berorientasi pada teks (Kristen fundamental) sedangkan misi Katolik dapat dilihat mereka selalu melakukan dialog teks dan budaya lokal (Kristen ortodoks). Hal ini telah melahirkan 2 pemahaman kelompok Kristen di Papua yang cinta budaya dan anti budaya. Orang Papua telah ditanamkan dalam banyak kasus untuk melihat budaya dan Yesus dalam kacamata Barat dan tidak dengan kacamata orang Papua sendiri. Orang Papua dibuat masuk dalam suatu konstruksi pemahaman; “bahwa Yesus atau teologi hanya dapat dilihat dalam teks” jika diluar teks maka itu bukan Yesus dan teologi (sikap anti budaya).

Dalam Teologi Tanpa Tinta Izak Y M Lattu menjelaskan bahwa pendekatan Kekristenan yang berpusat pada tinta teks teologi akan membuat masyarakat tidak mampu membaca eksistensi Tuhan dalam folklore, masyarakat akan tidak mampu untuk melihat bahwa budaya adalah “living teks” bahwa Tuhan terpendam rapi dalam budaya mereka. Di lain sisi konsili Nicea 2 pada tahun 787 juga telah menggaris bawahi dan menekankan bahwa hal-hal yang berhubungan dengan doktrin Kristologi “harus” berakar dalam semangat budaya lokal suatu komunitas masyarakat. Hal ini harus dilakukan guna menciptakan teologi yang ramah lingkungan atau teologi yang dekat dengan masyarakat lokal dan tidak jauh.

Dalam konteks Papua konstruksi teologi yang dibangun oleh Kekristenan telah menjadi momok mematikan dimana hari ini masyarakat Papua melihat budaya dengan kacamata teologi Barat. Hal ini telah menimbulkan dan masih menimbulkan perdebatan di sekolah-sekolah teologi dalam wacana dialog budaya dan teologi yang baik. Dalam semangat tulisan ini teologi Papua adalah teologi yang berbasis pada budaya dan lokus Papua, teologi yang menderita, melihat Yesus yang berkulit hitam dan berambut keriting. Teologi Papua mesti lahir dari budaya Papua, pergumulan orang Papua, realitas Papua, hanya dengan itu orang Papua akan memahami maksud Tuhan yang besar bagi tanah ini.

Kedua, Kehadiran Indonesia di Papua melalui PEPERA (distorsi sejarah) yang masih bermasalah, telah membawa banyak dilema kepada orang Papua dalam hal yang berhubungan dengan sejarah, politik, ekonomi, budaya dan masih banyak yang lain. Sebagai contoh, anak-anak di Papua melalui Pendidikan baik di SD, SMP, SMA bahkan perguruan tinggi telah dituntut secara sistematis untuk melupakan sejarah dan budaya mereka. Di SD anak tidak belajar sejarah mereka sendiri atau budaya mereka tetapi belajar sejarah Majapahit, Tidore yang sangat jauh dari konteks sejarah mereka. Dilain konteks dokumen-dokumen penting yang ditulis oleh Belanda dalam masa transisi semua dokumen itu dimusnahkan dengan dalil menghilangkan jejak dan mengindonesiakan masyarakat Papua dengan basis sejarah Indonesia.

Dilain kasus anak-anak di Papua sangat masif berbahasa Indonesia dan tidak mampu berbahasa daerah mereka. Dari media Suara Papua dilaporkan bahwa 6 bahasa daerah lokal di Papua sudah Punah dan 6 akan menyusul. Hal ini terjadi bukan tanpa sebab faktor utama ialah dominasi bahasa Indonesia yang kuat tanpa penyeimbang bahasa daerah. Hal yang paradoks terlihat di Jawa anak-anak diajarkan bahasa Jawa di Sekolah, lebih parah bahkan anak-anak di Jawa tidak fasih berbahasa Indonesia, hal ini penulis jumpai di Jawah Tengah (Salatiga) (Jogja) dan (Semarang). Hal-hal di atas adalah fakta imperialisme tinta teks yang impor melalui buku-buku sejarah, sistem Pendidikan yang beroutput Jakarta yang telah memproduksi fakta bahwa orang Papua lebih Indonesia daripada orang Indonesia (memang itu golnya).

Dalam semangat tulisan ini dekolonisasi pendidikan di Papua harus berorientasi pada sejarah sosial dan budaya masyarakat Papua. Nilai-nilai budaya dan sejarah harus diadaptasi di sekolah-sekolah baik SD, SMP, SMA bahkan universitas. Hal ini harus menjadi proyek kemanusian yang dikerjakan oleh semua komponen masyarakat baik sebagai Lembaga Pendidikan, gereja, LSM, komunitas masyarakat dan orang tua secara terstruktur dan holistik. Hal ini kita kerjakan untuk menjaga identitas ke-Papuaan kita sebagai manusia yang bermartabat di hadapan alam dan Tuhan.

Mengambil Kendali Pikiran

Herbert Marcuse dalam buku “One-Dimensional Man” (1964) menjelaskan bahwa masyarakat di dalam sistem kapitalisme cenderung berfikir dalam “satu dimensi” ini adalah situasi kritis dimana masyarakat dalam sistem, tidak memiliki kemampuan untuk berpikir secara kritis dan tidak mampu untuk memahami apakah pikirannya adalah produk pikirannya atau pikirannya adalah produk kolonial yang menjajah. Ketidaksadaran ini menimbulkan ketidak mampuan untuk memproduksi pikiran sendiri sehingga masyarakat menghidupi pikiran penjajah (kebutuhan palsu). Lebih lanjut dijelaskan bahwa akibatnya masyarakat dituntut dalam setiap aspek budaya dan kehidupan yang canggih, melalui teknologi, media massa, iklan, industri-industri dan cara berfikir kontemporer. Masyarakat merasa bebas dan bahagia, namun tanpa disadari, mereka dimanipulasi, ditindas dan diperbudak oleh sistem rasional dan bentuk kebudayaan baru.

Berangkat dari pemaparan Marcuse di atas masyarakat di Papua sebenarnya mengalami gejala sosial yang sama, dalam hal ini, masyarakat Papua terjajah melalui narasi-narasi eksternal yang diimpor secara senyap dalam alam bawa sadar mereka. Hal ini membuat masyarakat kehilangan kemampuan berfikir secara logis untuk membongkar narasi-narasi yang terstruktur rapi yang pada hakekatnya membunuh pikiran ke-Papuaan mereka. Hal ini bermuara pada tungalnya narasi yang dibagun diruang publik yang seringkali mengikuti pikiran penjajah. Orang Papua dituntut untuk masuk dalam konstruksi yang sama yakini anti sejarah, anti budaya, anti menjadi Papua, menjadi Papua ketinggalan zaman, tidak keren dan lain-lain. Pada akhirnya akan sampai pada legalnya kekuasaan kapitalisme di Papua, ini adalah hasil dari ketidak mampuan berpikir secara radikal (keterjajahan pikiran). Keterjajahan pikiran ini membuat orang Papua hidup dalam imajinasi kolonial yang menjajah.

Sebenarnya orang Papua hidup dalam pisikologi kecemasan sebagai bagsa terjajah, masyarakat telah dijajah melalaui alam berpikir mereka untuk tidak lagi melihat identitas mereka tetapi melihat kebudayaan lain sebagai kebudayaan yang maju dan baik. Jadi, masyarakat di Papua telah lama hidup di dalam kepalsuan yang semu, masyarakat telah didikte melalui pikiran kolonial untuk tidak lagi berpikir dengan basis pengetahuan masyarakat, masyarakat didikte untuk melupakan sejarah mereka, budaya mereka, hal yang akan membuat orang Papua kehilangan identitas antropologi mereka. Semua ini dilakukan penjajah dibawa radar rasional orang Papua (orang Papua tidur jadi).

Melalui tulisan ini, masyarakat Papua di ajak untuk bagun dari hibernasi sosial, masyarakat diajak untuk pergi kepada reruntuhan sejarah dan budaya lalu mengumpulkan reruntuhan yang ada untuk membagun identitas ke-Papuaan yang hakiki. Sudah saatnya ambil kendali diri, dengan berpikir dengan cara berpikir orang Papua, sudah saatnya duduk di honai duduk di para-para adat bicara dari hati-kehati tentang bagaimana melepaskan diri dari kekuatan penjajah yang sudah lama menjajah sudut pandang masyarakat Papua.

Kesimpulan

Dekolonisasi pikiran di Papua adalah upaya fundamental untuk membebaskan diri dari dampak pemikiran kolonial yang telah meresap dalam identitas masyarakat Papua, didorong oleh pengaruh Kekristenan, dan Indonesia. Ini perjuangan holistik untuk merebut kembali narasi, menegaskan identitas, dan merevitalisasi bahasa, seni, serta budaya yang terancam oleh “imperialisme tinta teks” dan dominasi eksternal. Dengan menolak narasi yang dipaksakan dan secara aktif menghidupkan kembali warisan budaya mereka melalui dialog dengan pikiran sendiri (decolonizing the mind).

Daftar Pustaka

Izak Y M Lattu., (2020). Teologi Tanpa Tinta: Mencari Logos Melalui Etnografi dan Folklore. Sanata Dharma University Press. 89-100.

Marcuse, H. (2013). One-dimensional man: Studies in the ideology of advanced industrial society. Routledge.

wa Thiong’o, N. (2018). Decolonizing the mind. Présence Africaine, (197), 99-102.

Catatan:

Penulis adalah hamba Tuhan di lingkungan Gereja Kemah Injil (KINGMI) di Tanah Papua, dosen di Sekolah Tinggi Teologi STT Walter Post Jayapura